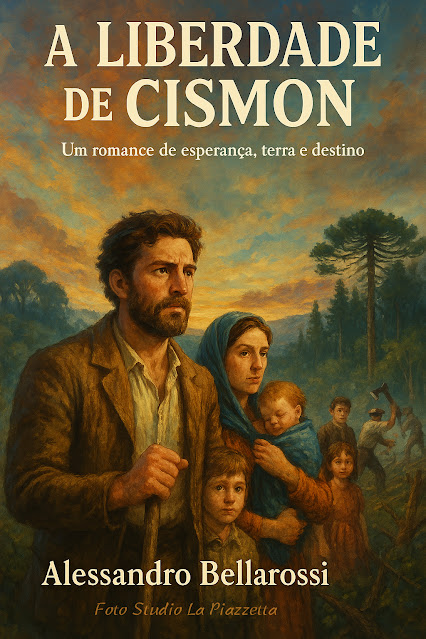

A Liberdade de Cismon

Um romance de esperança, terra e destino

Capítulo I — A Voz de Deus no Vento

Quando Alessandro Bellarossi escreveu à família de Cismon, não o fez apenas com a pena — mas com a alma inteira. Cada palavra daquela carta parecia gotejar suor, esperança e o eco de uma travessia ainda recente. Mais do que uma mensagem, era um testamento de fé: a promessa sul-americana não era mito, era chão — e ele já o havia pisado. Vinte dias antes, com a mulher Annetta e os três filhos ao lado, Alessandro finalmente tocara a terra escura e úmida da Colônia Dona Isabel, aninhada nas brumas altas do Rio das Antas, onde a mata parecia antiga como a própria criação.

Ele viera de um lugar onde os vales mal respiravam entre as rochas dos Alpes Vênetos — um vilarejo modesto e esmagado pela indiferença do tempo e a ganância dos senhores da terra. Ali, mesmo depois da unificação da Itália, a liberdade seguia sendo apenas uma palavra dita em voz baixa, nas esquinas. Os ricos ganharam bandeiras e exércitos. Os pobres, dívidas, fome — e filhos demais para alimentar.

A travessia não foi apenas uma viagem: foi um corte profundo entre dois mundos. O Vapor Roma, abarrotado de camponeses, zarpou de Gênova como um navio de promessas — mas flutuava sobre um oceano de incertezas. Na segunda semana, o cheiro de corpos e medo era mais forte que o sal do mar. Morreram quatro crianças e duas mães. As preces sussurradas à noite misturavam-se aos lamentos abafados nas redes, enquanto o balanço do casco lembrava a todos que a terra firme era um privilégio distante.

Mas Alessandro não se deixava vencer. Alimentava a família com pão duro e coragem. E, quando avistou as primeiras araucárias, altas como campanários e mergulhados em névoa, soube, com uma clareza que tocava o fundo da alma, que tinha chegado. Não a um fim — mas a um começo.

Foi então que se recordou das palavras do velho padre Giustino, ditas numa manhã fria, antes da partida:

— “Às vezes, a voz de Deus sopra do Sul.”

E naquele instante, entre a cerração da serra gaúcha e os gritos dos homens abrindo picadas na mata com machados rombudos, Alessandro ouviu essa voz. Não era alta, nem miraculosa. Mas era clara. E dizia, simplesmente: "Fique. Aqui se planta o destino."

Capítulo II — Terra Prometida

A Colônia Dona Isabel ainda era um esboço de civilização — uma fronteira onde tudo estava por fazer. Clareiras abertas à machadada rasgavam a mata como feridas frescas. Os caminhos eram lamaçais trêmulos, moldados pelas rodas de carroças e pelas botas de imigrantes. A terra, embora selvagem, era deles. Pela primeira vez na vida, Alessandro podia chamar um pedaço do mundo de seu.

Cem hectares por família. Um sonho inimaginável nas colinas magras do Vêneto. E agora, ali, entre troncos de araucária e o sussurro distante de bugios, ele e os outros colonos erguiam casas com os próprios braços. Cada tábua pregada era uma oração. Cada parede, um escudo contra o medo do desconhecido. A farinha era feita moendo milho em pedras improvisadas. O pão tinha gosto de suor, mas também de liberdade.

A carta que Alessandro escrevera ao pai, semanas antes, começava com entusiasmo quase infantil:

"Bea posission, tera fèrtile, ària sana, e il governo assiste noialtri."

E pela primeira vez na vida, ele não exagerava. O Império do Brasil, ansioso por povoar o sul, fornecia sementes, ferramentas rudimentares, bois magros, e o mais precioso de todos os recursos: tempo. Nove meses de auxílio antes que a terra exigisse resposta. Nove meses para transformar selva em lavoura, barracos em lar. Era pouco, mas era algo. Era mais do que a pátria lhes dera em séculos.

Lucia, sua esposa, começava a sorrir de novo — ainda tímida, como quem teme a própria esperança. Os pés estavam sempre cobertos de lama até os tornozelos, os dedos inchados de tanto lavar e carregar, mas os olhos… os olhos haviam reencontrado o brilho que ela tivera no altar de Cismon. Havia algo na mata, talvez o ar espesso da manhã, que lhe dava ânimo. Talvez fosse o silêncio sem fome.

Matteo e Elvira, seus dois mais velhos, corriam pelos campos como animais livres. Exploravam o novo mundo como se fosse um quintal de infância eterna, sem muros nem limites. Criavam cabanas com galhos e imitavam o som dos tropeiros. Chamavam os vizinhos alemães de “gigantes loiros” e riam com sotaques misturados. Elvira falava de plantar flores silvestres. Matteo, de construir uma roda d’água.

Até o pequeno Paolo, nascido na travessia em meio ao cheiro de sal, enjoo e orações sufocadas, parecia já parte da terra. Tinha os pulmões fortes, os olhos atentos — e as mãos cerradas como se segurassem já, com teimosia, as raízes daquele novo mundo.

À noite, quando o fogo de lenha aquecia o chão de terra batida e o vento das araucárias sussurrava entre as frestas da madeira crua, Alessandro olhava ao redor e pensava: "Não é o paraíso. Mas é um começo. E o começo, às vezes, é mais sagrado que o fim."

Capítulo III — Giacomo e o Barro de Sangue

Chegou ao entardecer, quando o sol se escondia lento por trás das cristas da Serra e o céu se tingia de cobre e vinho. A carroça improvisada descia aos solavancos o trilho escavado no barro, puxada por dois bois magros e coberta por uma lona manchada de sal e tempo. Em cima, com os olhos cavados pela travessia e a barba crescida até o peito, vinha Giacomo Bellarossi, o irmão mais novo de Alessandro.

Lucia foi a primeira a vê-lo, aparando água com um balde no córrego. Correu. E gritou. Os filhos vieram atrás, descalços e sujos, como cães de matilha reencontrando o dono ausente. Alessandro largou o machado onde estava e caminhou, ainda incrédulo, até o irmão.

Abraçaram-se em silêncio por longos minutos. O abraço dos que carregam a mesma cruz e a mesma fé — a fé de que o outro não teria vindo se o destino ainda fosse incerto. Mas os olhos de Giacomo não brilhavam. Não como os de quem encontrou paz, mas como os de quem fugiu de uma guerra.

— “Cismon está mais vazio, Sandro. E mais velho. O padre faleceu. Mamma ficou. Disse que o coração dela não atravessaria o mar... e talvez tenha razão.”

— “Você vem por esperança... ou por desespero?”

— “Qual a diferença?”

Instalaram-no na pequena cabana de tábuas atrás da casa principal. Na primeira semana, Giacomo pouco falava. Ajudava no que podia — cerrava madeira, cavava valas, cuidava das crianças quando Lucia precisava ir ao rio. Mas havia nos seus gestos uma tensão dura, como se esperasse o chão desabar a cada passo.

E então veio o dia da desgraça.

Foi numa manhã encharcada de neblina, quando Giacomo seguiu com Matteo ao campo mais baixo, junto ao limite da propriedade, para levantar cercas. Um grupo de colonos vizinhos, de origem alemã, trabalhava do outro lado da linha marcada. Houve palavras. Depois, gritos. Depois, o som seco de um murro.

Matteo voltou correndo, aos prantos, coberto de lama e sangue. Giacomo havia sido golpeado na cabeça com um pedaço de madeira. Estava caído no barro, imóvel, o rosto desfigurado por um corte profundo na testa. Os vizinhos diziam que ele avançara primeiro. Que fora tomado por um acesso de fúria.

— “Disse que a terra era nossa, que o marco estava errado. Xingou o nome de Deus. Depois pegou o facão...”

Alessandro chegou a tempo de impedir o linchamento. Levou o irmão de volta arrastado, enquanto Lucia gritava ordens e Elvira corria buscar água quente. Paolo berrava no berço, sem entender o caos.

Durante três dias, Giacomo ficou entre a febre e a sombra da morte. Delirava em italiano, murmurava o nome da mãe, contava os filhos que não teve. Alessandro não saiu do seu lado. Lucia rezava.

Na noite do quarto dia, quando os grilos voltaram a cantar, ele abriu os olhos.

— “Tanta terra, Sandro… e ainda assim… brigamos por um palmo.”

— “Talvez não seja a terra, Giacomo. Talvez ainda carreguemos dentro de nós as correntes de onde viemos.”

Foi então que ambos entenderam: a terra era fértil, sim. Mas também selvagem. E o sangue, uma semente que não podiam deixar brotar.

Capítulo IV — O Arado e a Promessa

A cicatriz na testa de Giacomo não desapareceu. Tornou-se uma linha torta e roxa, cruzando a sobrancelha como um lembrete gravado a ferro: até mesmo a terra prometida exige sangue em troca de paz.

Nos dias seguintes à briga, Alessandro reuniu os vizinhos — italianos, alemães e alguns poucos luso-brasileiros — sob o velho galpão do coronel Gasparini, o administrador da colônia. Era preciso mais que madeira e barro para se construir um povoado. Era preciso estabelecer respeito, regras simples, e sobretudo, confiança.

— “Ninguém veio do outro lado do oceano pra começar outra guerra aqui,” disse Alessandro, de pé sobre um caixote, a voz rouca e carregada de sotaque. “Viemos pra construir algo que nossos filhos não precisarão fugir pra encontrar.”

Não houve aplausos. Apenas acenos de cabeça. Mas no dia seguinte, o colono Hans Jäger — o mesmo que ameaçara Giacomo — deixou na varanda dos Bellarossi uma cesta com pão preto e um saco de sementes de centeio.

Na lavoura, o barro começou a se transformar em sulcos. O arado emprestado dos colonos vizinhos gemia atrás dos bois, abrindo veias na terra escura. Giacomo, com a cabeça coberta por um chapéu velho de aba larga, era o primeiro a erguer-se com o sol e o último a largar a enxada. Como se tentasse redimir-se diante dos deuses da nova terra.

Lucia cuidava da roça de feijão e das galinhas, e ainda encontrava tempo para ensinar Elvira a ler, usando um velho catecismo que trouxera escondido entre as roupas da travessia. Matteo crescia rápido, com os ombros já duros como madeira. Paolo aprendia a andar sobre a terra batida da varanda, tropeçando nos degraus de tábua e rindo como se o mundo fosse apenas aquilo: sol, milho, e o cheiro da mãe.

No final do outono, antes que os ventos frios cortassem a serra como lâminas, veio a primeira colheita. Pequena, modesta. Mas deles. Os sacos de milho e batata-doce foram levados ao galpão comum, onde uma tábua improvisada de madeira servia de altar para os agradecimentos. O padre Celestino, recém-chegado de Caxias, celebrou uma missa ao ar livre, sob uma cruz cravada entre dois pinheiros bravos.

— “A terra é dura, meus filhos. Mas é virgem. E como todas as virgens, precisa de paciência, cuidado... e fé,” disse ele, enquanto o vento soprava entre as tábuas do telhado ainda inacabado.

Naquela noite, houve música. Um velho violino, duas gaitas e vozes roucas cantando canções do Vêneto. Os risos ecoaram pela mata. Pela primeira vez desde que cruzaram o oceano, os Bellarossi se permitiram dançar. Mesmo Giacomo. Sob as estrelas, com um copo de vinho ácido nas mãos e as calças sujas de terra, ele olhava para o céu como se pedisse perdão por ter duvidado.

Foi nesse momento que Alessandro pegou uma estaca, gravou nela o nome da família — "Bellarossi, 1888" — e a cravou junto à entrada do terreno.

Era mais que um marco de posse.

Era uma promessa.

Capítulo V — A Sombra na Serra

O inverno chegou silencioso, como um cão de caça espreitando ao longe. Nas encostas da Serra Gaúcha, o frio descia pelas árvores como uma névoa viva, cobrindo as plantações com um véu de orvalho gelado e apertando os ossos dos mais velhos como um torno invisível.

O milho secava antes do tempo. O feijão apodrecia na palha. E os bois, que antes eram músculos em movimento, agora mirravam as costelas sob a pele como esqueletos ambulantes.

Lucia acordava tossindo, enrolada num xale remendado com linha de tear. Paolo — que mal começara a andar — tinha febres noturnas. Alessandro cavava valas para escoar a água que se acumulava no terreno, mas era como tentar esvaziar o oceano com uma colher. E quando a comida começou a faltar nas mesas dos vizinhos, a sombra mais temida se insinuou pelas frestas das janelas: a dúvida.

— “E se a promessa for mentira?” cochichavam alguns nas reuniões noturnas.

— “E se o imperador nos abandonou como fizeram os senhores da Itália?”

E então, chegaram os rumores.

Diziam que em Porto Alegre o império tremia. Que os abolicionistas exigiam o fim do trabalho escravo, e que os fazendeiros, temendo perder a mão-de-obra, olhavam com desconfiança para os imigrantes livres que agora recebiam terras e apoio do governo.

A tensão subia como a fumaça dos fogões a lenha. Alessandro sentia no ar: algo estava por vir.

Na segunda semana de julho, Gasparini — o velho administrador da colônia — apareceu a cavalo, encharcado e com o rosto mais branco que as neves do Vêneto. Trazia más notícias: os auxílios seriam suspensos.

— “A ordem veio da Corte. Dizem que o erário está seco. Que é preciso cortar as despesas nas colônias.”

O silêncio que se seguiu à frase pesava mais que o frio que entrava pela porta escancarada do galpão.

— “Mas e os nove meses de ajuda prometidos?” perguntou um dos colonos alemães, franzindo a testa.

Gasparini não respondeu. Apenas puxou o capote e saiu. Os cascos do cavalo sumiram no barro como se a notícia quisesse se esconder.

Lucia apertou a mão de Alessandro. Ele não disse nada. Apenas olhou para os filhos, que brincavam com gravetos perto do fogo.

Foi naquela noite, depois que todos dormiram, que ele tomou uma decisão.

No silêncio da cozinha, sob a lamparina a óleo, puxou o velho caderno de anotações que trouxera da Itália — a única herança do pai. Ali, entre receitas de vinho e contas de colheitas, ele começou a rascunhar um plano. Não um plano para resistir. Mas para prosperar, mesmo sem o império, mesmo sem promessas.

Ele escreveria aos parentes que ainda estavam na Itália. Mandaria sementes, relatos, fotografias. Organizaria uma cooperativa rudimentar com os vizinhos, para que os que colhessem mais sustentassem os que colhessem menos.

— “A terra nos quer aqui,” murmurou ele para si mesmo, como se confessasse um segredo à noite.

No dia seguinte, reuniu dez homens no campo aberto atrás da capela. Era o começo de uma nova fase: sobrevivência pela união. Estavam sozinhos agora. Mas não impotentes.

Na entrada da casa, Giacomo afiava uma enxada. As faíscas saltavam como vagalumes no fim da tarde. Matteo, já com treze anos, construía uma armadilha para tatus com madeira de galhos. E Elvira, entremeando letras no chão com um graveto, começava a escrever o nome da mãe.

Lucia, olhando tudo da janela, apertou Paolo contra o peito e sussurrou:

— “A sombra pode até vir, mas nós... somos feitos de luz.”

Capítulo VI — Fumaça na Capela

O sino da capela soou três vezes — um toque lento, fúnebre, que não anunciava missa, mas luto.

A fumaça ainda dançava entre os pinheiros quando Alessandro chegou, o coração aos pulos e a enxada nos ombros. A capela de madeira, erguida com doações e esforço coletivo, estava parcialmente queimada. Não fora consumida por completo, mas o altar estava negro de fuligem, os bancos enegrecidos, e a imagem da Virgem havia caído, rosto rachado, olhos voltados ao chão.

Padre Giustino, pálido e ofegante, caminhava em círculos diante da porta semiaberta. Ao seu lado, Giacomo cerrava os punhos com tanta força que os nós dos dedos pareciam ossos de vidro.

— “Cheguei cedo para rezar a missa… e encontrei isso.”

Alessandro passou a mão pelo rosto. Havia um cheiro agridoce no ar — madeira queimada misturada ao óleo das velas e algo mais: ódio.

— “Foi fogo posto?” perguntou, sem rodeios.

Giacomo respondeu por entre os dentes:

— “Não foi o acaso que acendeu esse inferno.”

Naquela noite, a colônia inteira se reuniu sob o galpão dos Brandt — os primeiros alemães que chegaram ali antes mesmo dos italianos. Havia tensão nos olhos, medo nos murmúrios e uma pergunta que atravessava todos os silêncios: quem faria isso... e por quê?

Padre Giustino levantou-se.

— “Estamos sendo vigiados. Há gente que não nos quer aqui. Nem os nossos cultos, nem nossas escolas. Muito menos nosso progresso.”

Gasparini, o administrador, chegou tarde, com dois soldados brasileiros a cavalo e um olhar incomodado. Tentou acalmar os ânimos com promessas: o governo investigaria, a segurança seria reforçada, nada justificava atos de vandalismo. Mas ninguém acreditava de fato. O que era uma capela queimada diante da vastidão do império?

Alessandro, de pé junto à porta, disse em voz baixa, mas firme:

— “Se querem nos intimidar, erraram de povo. Viemos de uma terra que ardeu em guerras e fome. Sobrevivemos ao mar, à peste e à lama. Não será o fogo de covardes que nos fará recuar.”

As palavras dele foram como brasas caindo na palha seca do ânimo dos colonos. Matteo, que escutava com os olhos arregalados, apertou o punho do pai em silêncio.

Na manhã seguinte, começaram a reconstruir a capela.

Cada homem trouxe uma tábua, um prego, um martelo. Cada mulher, uma vela ou uma imagem salvada do fogo. Até as crianças ajudaram, catando pedras para a fundação. Padre Giustino sorriu pela primeira vez em dias.

Lucia, enquanto sovava o pão com farinha minguada, disse baixinho a Alessandro:

— “Eles tentaram apagar a fé, e acenderam a coragem.”

No entanto, nem todos reagiram com força.

Famílias começaram a falar em desistir. Uma carroça carregada deixou a colônia ao entardecer. Eram os Cortese, que não resistiram à sequência de perdas: um filho com febre tifoide, uma colheita perdida, e agora… medo.

Mas quando a carroça passou pelo campo de Alessandro, ele ergueu Paolo no colo e acenou. Não em despedida, mas em advertência.

— “Se partirmos cada vez que o mundo treme, nunca teremos chão firme.”

Na noite em que a nova cruz foi erguida sobre o telhado da capela, os sinos tocaram outra vez. Não de luto. Mas de resiliência.

Sob o céu estrelado do sul, enquanto os colonos cantavam em vozes cruzadas — italiano, alemão, português —, uma certeza crescia em Alessandro: a colônia não era mais um abrigo, era uma pátria feita de barro, fé e feridas.

E toda pátria, cedo ou tarde, exige seus heróis.

Capítulo VII — As Vozes do Silêncio

O verão vinha quente demais, seco demais, e os ventos do Sul que antes traziam alívio agora sopravam apenas poeira. A terra endurecia. As plantações de milho encolhiam sob o sol impiedoso. E com a estiagem, vinha outro mal: o silêncio.

Não o silêncio da paz, mas o que precede a explosão.

Desde o incêndio da capela, as noites na Colônia Dona Isabel tornaram-se longas demais. Os homens recolhiam-se cedo, com espingardas encostadas à cabeceira. As mulheres cochichavam atrás das cortinas. Até as crianças pareciam caminhar com mais cuidado — como se seus pés pudessem acordar um monstro adormecido.

Giacomo passava mais tempo nos campos do que em casa. Trabalhava com fúria. Batia enxadas no solo como se pudesse vingar-se dele. Não falava do incêndio. Nem da ausência crescente de Gasparini, o administrador. Apenas cerrava os dentes.

Alessandro observava tudo com inquietação. Cada gesto calado era um alerta. Um povo que deixa de falar está à beira do colapso — ou da revolta.

Foi Matteo quem primeiro percebeu a diferença. Voltava da casa de um colono alemão, Hans Müller, quando ouviu vozes abafadas vindas do paiol. Era noite. Lá dentro, sombras agitavam-se sob a luz fraca de uma lamparina. Reconheceu uma: o próprio Giacomo.

— “Eles vêm por nós”, dizia uma voz. “Querem nossa terra. Primeiro queimam a capela, depois intimidam os pequenos. Aos poucos, vão nos forçando a recuar.”

— “Precisamos agir antes que seja tarde.”

Matteo prendeu a respiração. Um plano estava sendo armado. E seu pai, Alessandro, nada sabia.

Na manhã seguinte, Matteo contou tudo. O rosto de Alessandro ficou duro.

— “Se partirmos para o confronto sem provas, viramos bandidos. Se calarmos, viramos cúmplices da nossa própria destruição.”

Lucia, que escutava em silêncio, disse apenas:

— “Talvez devêssemos falar com quem ainda escuta.”

No dia seguinte, Alessandro selou um cavalo e partiu para Nova Palmira, uma vila distante três léguas, onde havia um posto imperial e um delegado. Levava consigo uma cópia da carta de doação das terras, o relatório do padre Giustino sobre o incêndio, e o diário do senhor Cortese, deixado para trás — onde se lia uma frase marcante: “Fomos atacados pelo medo, não pelo inimigo.”

Foram dois dias de viagem. Na vila, encontrou o delegado Abílio Rocha: um homem negro, de bigodes finos e olhar calculista. Escutou tudo, mas manteve-se impassível.

— “O senhor sabe que o império tem os olhos voltados para o Norte. Aqui, somos retaguarda, senhor Bellarossi. Terra de silêncio. E de esquecidos.”

— “Então que este silêncio exploda,” respondeu Alessandro. “Porque nós não seremos esquecidos. Nem calados.”

Rocha ergueu os olhos e pela primeira vez sorriu.

— “O senhor é teimoso. Vai dar trabalho... Mas gosto de gente que não abaixa a cabeça.”

Voltou com ele um sargento e dois auxiliares. Mas o que Alessandro não esperava era a recepção tensa ao chegar.

Na sua ausência, Giacomo e outros homens haviam confrontado um grupo de guardas de terras — brasileiros contratados por um fazendeiro das redondezas, que alegava sobreposição de fronteiras com a colônia. Houve empurrões, tiros no ar, e um ferido: o jovem Pietro Moretti, baleado na perna.

A chegada do delegado evitou algo pior. Reuniu os líderes das famílias, os alemães e italianos juntos, e disse com clareza:

— “Se há disputa de terra, há lei. Se há crime, há justiça. Mas se houver guerra... só haverá mortos.”

Naquela noite, a colônia dormiu como quem sobreviveu a um terremoto.

Lucia acendeu uma vela na nova capela e chorou em silêncio. Paolo, já engatinhando, brincava com um graveto no chão de terra batida. Matteo olhava o céu e buscava entre as estrelas uma que lhe dissesse que tudo ficaria bem.

E Alessandro, pela primeira vez desde que chegou à América do Sul, sentiu-se pequeno.

Mas também entendeu que a liberdade — como a terra — só se conquista com raízes fundas e espinhos no caminho.

Capítulo VIII — As Cinzas e o Aço

O amanhecer seguinte não trouxe alívio, apenas a constatação de que tudo mudara. A bala na perna de Pietro Moretti tornara-se símbolo de algo maior: a inocência da colônia tinha sangrado. E não havia como voltar atrás.

Giacomo caminhava de um lado a outro na varanda de sua casa, os olhos vermelhos de vigília e raiva. A mãe de Pietro, dona Celina, gritara com ele na noite anterior.

— “Você levou meu filho pra guerra! Não é por terra que se mata!”

Ele não respondeu. Apenas fechou os punhos e virou o rosto. A dor, quando vinha, ele engolia em silêncio.

Enquanto isso, Alessandro passava de casa em casa, tentando acalmar os ânimos, falando com os chefes de família. Trazia palavras de conciliação, mas também alertas. A chegada do delegado Rocha fora um passo, não uma vitória.

— “Não temos inimigos entre nós”, dizia. “Mas há quem queira que tenhamos. E isso... é mais perigoso do que o fogo ou o aço.”

Na igreja reconstruída às pressas, o padre Giustino reuniu os colonos para uma missa de reconciliação. Havia mais ausências do que presenças. Entre os que vieram, alguns cruzavam os braços; outros não rezavam. Era uma comunidade fraturada, como barro rachado ao sol.

Na homilia, o padre falou de Jó. De perdas, de provas, de fé no meio da desolação.

— “Mas até Jó”, disse ele com a voz trêmula, “teve amigos que se sentaram ao seu lado no chão. E às vezes, mais importante que entender a dor... é não deixá-la sozinha.”

No fim da missa, Matteo observou Elvira acendendo uma vela por Pietro. Era pequena, mas firme. Havia algo novo em seus olhos. Não era medo — era fúria contida. Uma menina de dez anos que já aprendera que até a infância pode arder nas chamas do mundo dos homens.

Na tarde seguinte, Alessandro foi chamado à casa de Hans Müller. Lá, encontrou um mapa — antigo, desbotado, mas oficial. Mostrava as delimitações das terras imperiais na região do Alto Taquari.

— “Olhe aqui”, disse Hans, apontando com o dedo grosso e calejado. “As terras do fazendeiro Fontoura param antes do nosso rio. A colônia está segura. O que ele quer... é poder. Não hectares.”

Alessandro assentiu. Aquilo não era apenas sobre posses — era sobre controle. Fontoura queria que os italianos soubessem que estavam sob sua sombra. Um jogo de intimidação sutil, pontuado por violência dos jagunços e por rumores espalhados entre os nativos. Uma tática antiga.

Mas os colonos, sem saber disso, começavam a se armar.

— “Precisamos agir antes que haja outro Pietro. Ou algo pior.”

Na semana seguinte, Alessandro partiu outra vez, agora para Caxias. Lá, havia uma sede da Intendência Provincial. Levaria o mapa. E sua palavra.

Levou também Matteo. O menino insistira. Queria aprender. Queria proteger. Não era mais criança — era filho de colono, e isso mudava tudo.

A estrada era poeirenta, cruzando campos abertos e matas cerradas. Dormiram em cocheiras, comeram o que levavam nos bolsos: pão de milho, queijo duro, água morna. Em cada parada, Alessandro perguntava sobre Fontoura — e ouvia histórias. Terras cercadas à força. Grupos expulsos. Documentos desaparecidos.

Caxias surgiu ao longe como uma promessa — e um risco. Na sede do governo local, foram recebidos com frieza. O Intendente, um homem chamado Amaral, vestia linho branco e falava com palavras medidas.

— “Senhor Bellarossi, sabemos da importância dessas colônias. Mas sabemos também das dificuldades que surgem quando povos se instalam sem compreender os limites da ordem.”

— “E o senhor chama de ordem o incêndio, a ameaça, a bala que perfura a perna de um menino?”

O Intendente não respondeu de imediato. Passou os olhos pelo mapa.

— “Essas terras foram traçadas por engenheiros imperiais. Se há conflito... será analisado. Mas tenha paciência. O Brasil é vasto. E lento.”

Ao saírem, Matteo perguntou:

— “Pai... ele nos ouviu?”

— “Ouviu. Mas não nos escutou.”

Na volta à colônia, o clima era outro. Pietro começava a andar com ajuda de uma bengala feita por Elvira. Os homens, por ordem de Giacomo, cavavam trincheiras discretas atrás das casas, como se se preparassem para uma guerra que ninguém queria, mas todos temiam.

E numa manhã em que o vento voltava a soprar do Sul — trazendo o cheiro fresco de pinho e umidade — chegou um mensageiro.

Trazia uma carta. Vinha de Porto Alegre. Era um comunicado oficial.

E nele, dizia-se que o Ministério da Agricultura, sob pressão de diversos representantes, enviaria um agrimensor ao local em trinta dias para reavaliar as fronteiras da Colônia Dona Isabel.

Lucia segurou o papel nas mãos e chorou. Pela primeira vez, não era medo. Era alívio.

Trinta dias. Um mês para resistir.

O jogo mudava. Mas ainda era de risco.

Capítulo X — A Medida de Todas as Coisas

O barulho dos cascos chegou antes da poeira.

João Vicente Lisboa apareceu na entrada da colônia numa manhã fria, envolto num sobretudo de lã escura, seguido por dois soldados e um ajudante mulato que carregava pranchetas e um nível topográfico.

Ele não sorriu.

Seu olhar percorreu a clareira como se estivesse mapeando almas, não hectares. Os colonos, em silêncio, deixaram os machados descansarem. Os rostos estavam sujos, as roupas remendadas, mas os olhos... os olhos ardiam com dignidade.

Alessandro foi ao encontro dele, acompanhado por Hans Müller e Giacomo. Ao vê-los, João Lisboa desmontou lentamente. Estendeu a mão — mas só depois de examinar.

— “Sou João Vicente Lisboa. Oficial agrimensor, designado pelo Império. Trago as demarcações. Mas antes... quero ouvir a verdade.”

Era o início.

Instalado numa das poucas casas de alvenaria improvisada, Lisboa começou o trabalho como se estivesse interrogando um tribunal invisível. Recolheu testemunhos. Analisou documentos. Visitou lotes. Escutou o padre. Visitou a cruz da criança morta com sarampo — e não disse uma palavra, mas permaneceu ajoelhado mais tempo que o esperado.

Durante três dias, anotou. Mediu. Comparou mapas.

Na noite do quarto dia, alguém tentou incendiar o galpão onde dormia. O fogo foi contido a tempo — mas um dos soldados ficou com o rosto queimado. Lisboa não demonstrou medo. Apenas ordenou que montassem guarda armada nas trilhas.

No quinto dia, convocou uma assembleia.

Foi ao pé da grande figueira, onde os colonos realizavam suas missas ao ar livre. Mais de cem pessoas estavam reunidas — crianças no ombro dos pais, velhos sentados em troncos, mulheres com olhos fixos como pedra.

João Lisboa subiu num caixote e falou como um juiz, mas com a voz de um homem cansado:

— “Esta terra foi prometida por decreto imperial. E foi conquistada por enxadas, suor e luto. A marca da legalidade... está aqui.”

Ergueu o mapa selado com o brasão do império.

— “A partir deste dia, a Colônia Dona Isabel está reconhecida como núcleo agrícola de povoamento livre. Os lotes serão titulados em nome das famílias pioneiras. Quem tentar expulsá-los será julgado segundo a lei dos homens — e, se for o caso, também pela de Deus.”

Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns choraram. Outros apenas fecharam os olhos.

Giacomo, que até ali permanecera imóvel, murmurou:

— “Vencemos sem matar ninguém.”

Mas Hans respondeu, com amargura:

— “Sim. Só enterramos os nossos.”

Na noite seguinte, alguém deixou uma carta anônima cravada na porta da casa de Alessandro. Uma frase apenas:

"A terra pode ter dono, mas o medo não tem cerca."

Não foi o fim do conflito — mas foi o fim da dúvida.

Fontoura fugiria para o Uruguai semanas depois, abandonando os capangas e a posse falsa. E quanto ao traidor dentro da colônia — Lisboa soube quem era. Mandou-o embora, discretamente, sob escolta. Nenhum nome foi dito. A paz custava mais caro que a verdade completa.

Nos dias seguintes, o som das enxadas voltou. Com mais força. Como se cada batida na terra fosse uma afirmação:

Estamos vivos. Estamos aqui. Esta terra é nossa porque a fizemos nossa.

Elvira plantou flores ao lado da cruz do pequeno Paolo. Matteo escreveu seu nome no batente da casa. Lucia voltou a cantar ao moer milho. E Pietro... Pietro passou a copiar cada página do seu caderno em outra letra, mais firme — para que, um dia, outros pudessem ler.

João Lisboa partiu com o sol nas costas. Ao despedir-se, entregou a Alessandro um pequeno envelope selado.

— “É o registro da posse legal. Assinado. Carimbado. Guardem bem — mas não para si. Guardem... para os netos.”

E montou no cavalo, desaparecendo entre as araucárias.

A colônia dormiu em paz naquela noite pela primeira vez em anos. Mas ninguém percebeu que, ao longe, o céu estrelado parecia mais limpo — como se até Deus respirasse aliviado.

Capítulo XI — Epílogo: Sob as Árvores do Tempo

O velho Pietro sentou-se devagar sob a sombra do pinheiro mais antigo da propriedade.

O tronco era grosso como três homens juntos. Os galhos erguiam-se como braços de gigantes, e o som do vento entre as agulhas fazia um murmúrio que lembrava vozes esquecidas. Ao seu lado, sua neta Clara, de apenas oito anos, segurava um caderno de capa vermelha.

— “Nonno, conta de novo a história da cruz de madeira...”

Ele sorriu. Os olhos, turvos pela idade, ainda brilhavam com aquele fogo que nem o tempo apagara. Tocou de leve o pingente que pendia do pescoço — uma pequena cruz de ferro oxidado que ele mesmo moldara com pregos antigos do galpão queimado.

— “Essa história não é minha, minha flor. É nossa. É da terra. É do sangue que regou o barro antes de ser solo fértil.”

E começou.

Contou sobre a viagem em porões apertados, sobre o suor colado nas tábuas do Vapor Roma. Falou do pai, Alessandro, que escrevia cartas como quem plantava sementes no coração dos que ficaram para trás. E da mãe, Lucia, que sorria mesmo depois de enterrar um filho no mar.

Descreveu o rosto de Giacomo, sempre sujo de lama e de coragem. E de Hans, que nunca abandonou ninguém, mesmo quando teve chance. Mencionou o Padre Giustino e sua fé que resistia às febres, às perdas, às pragas.

E falou de João Lisboa — o homem de farda que não usava espada, mas palavras.

Clara ouvia como quem recebia um tesouro invisível.

— “E depois, Nonno? O que aconteceu com a colônia?”

Pietro suspirou.

— “Ela cresceu. Virou cidade. Vieram escolas, igrejas, mercado. As casas de madeira deram lugar a paredes de pedra. Mas a raiz... essa nunca mudou.”

Apontou para o chão.

— “Está aí embaixo. Nas fundações. Nos ossos dos que ficaram. Nos nomes que demos às ruas. Nos que nunca foram embora — mesmo mortos.”

Clara anotava com cuidado. Escrevia com a mesma letra firme que o avô ensinara. Quando terminou, o sol já se escondia atrás das colinas. As sombras alongavam-se como velhos amigos voltando para casa.

Pietro se levantou com esforço. Olhou para o horizonte.

— “Promete que um dia você vai contar isso a alguém, Clara?”

Ela assentiu com os olhos grandes e sérios.

— “Prometo, Nonno.”

— “Então está feito.”

Naquela noite, Pietro adormeceu no quarto onde nascera. Ao lado da cama, repousava o caderno vermelho. Na última página, em caligrafia ainda infantil, lia-se:

“Esta terra foi conquistada com coragem, fé e lágrimas. E por isso, ela é nossa. Não porque a tomamos. Mas porque a amamos.”

Nota Histórica do Autor sobre "Liberdade de Cismon – Um romance de esperança, terra e destino"

Este romance nasceu da memória coletiva de uma saga silenciosa, cujos protagonistas raramente aparecem nos livros de História. "Liberdade de Cismon" é uma homenagem aos milhares de imigrantes italianos que, entre o final do século XIX e início do século XX, deixaram para trás vilarejos empedrados, campos magros e promessas não cumpridas da recém-unificada Itália, em busca de um recomeço no sul do Brasil.

Alessandro Bellarossi é uma figura ficcional, mas sua jornada ecoa a realidade de incontáveis famílias oriundas do Vêneto, Trentino, Friuli e outras regiões italianas. A narrativa é ancorada em fatos históricos: a precariedade das viagens transatlânticas a bordo de vapores superlotados, os primeiros anos de colonização nas serras do Rio Grande do Sul, e o esforço hercúleo de transformar mata virgem em lavouras, barracos em lares, sobrevivência em futuro.

A Colônia Dona Isabel — atual Bento Gonçalves — foi uma das mais importantes experiências de colonização italiana no Brasil, marcada tanto por dureza quanto por esperança. Os registros utilizados para a construção deste romance foram coletados a partir de cartas reais de imigrantes, relatos orais de descendentes, atas administrativas imperiais e memórias comunitárias preservadas em arquivos municipais e centros culturais da Serra Gaúcha.

"Liberdade de Cismon" não pretende ser apenas um relato histórico, mas sim uma ponte entre passado e presente — entre a saudade dos que partiram e a força dos que ficaram. Ao dar voz a personagens que nunca existiram oficialmente, mas que viveram em cada gesto de quem lavrou, chorou e sonhou sob o céu sul-brasileiro, este romance deseja lembrar ao leitor que a liberdade, tantas vezes negada na terra natal, encontrou raízes em solo estrangeiro — e que delas nasceram não apenas colônias, mas também identidades, culturas e legados que perduram.

— O Autor